こどもの家庭養育をいち早く推進してきた大分県は、全国的にも里親等委託率が高い自治体です。県から里親制度普及啓発やリクルート活動の委託を受けた特定非営利活動(NPO)法人「chieds(チーズ)」がさまざまな積極的な活動を展開して、注目を集めています。里親への理解を深める広報活動や、問い合わせやすくする工夫、県や児童相談所との連携……。里親を増やすための取り組みとそれにかける思いを聞きました。

予約不要の“カフェ”で気軽に相談

「里親等委託率」は、さまざまな事情から家庭で暮らせないこどもたちのうち、里親やファミリーホームで養育されている人数の割合を示す指標です。こども家庭庁によると、2022年度末の時点で、大分県は全国平均の24.3%を上回る39.4%。78都道府県市区別では10位と、高い水準にあります。

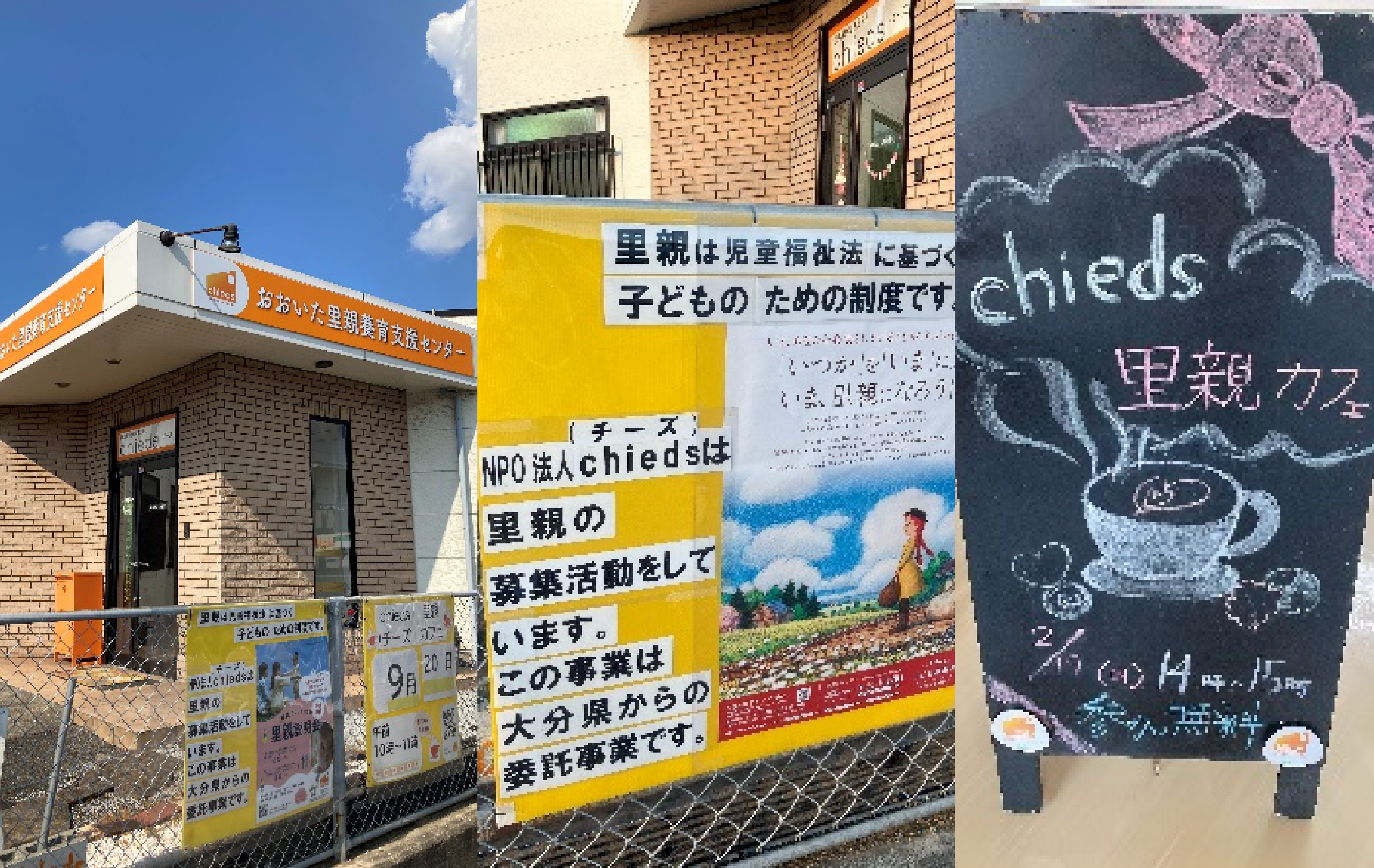

そんな大分県から養育里親のリクルーティングやトレーニングなどを委託されているchiedsは、日本財団の助成を受けて2021年にスタートしたNPO法人。リクルート活動では、里親についての話や相談が気軽にできる「里親カフェ」を開催するなど、「難しい」と思われがちな里親になることに対するハードルを下げる取り組みをしているそうです。

「里親カフェは、『里親説明会でガッツリ聞くのはちょっと……』と感じる方に向けて行っています」と語るのは、代表理事を務める河野洋子さん。

「chiedsの事務所で月に1回、1時間ほど行っており、予約は不要。話題も『里親ってどんなもの?』『まだ子育て中の自分たちでもできる?』といったソフトな内容で、リラックスしてもらえるようにお茶とお菓子を用意しています」

「里親説明会はオンラインでも開いていて、顔を出さずにニックネームで参加することもOK。毎月1回、土曜日の夜7時頃に行うことが多かったんですが、ほぼ毎回、参加者がいらっしゃいます。驚いたことに、年末でも聞いてくださる方がいて。やはり、情報に触れる機会はいろいろな形で提供することが大事だなと思いました」

LINEでの問い合わせもOK

ハードルをもっと下げるため、chiedsは、LINEで問い合わせができるようにしました。

「公的機関に連絡するとなると心理的なハードルを感じてしまう方もいらっしゃいます。でも私たちはNPO法人。しかもLINEで聞けるということで、さまざまな問い合わせをいただいています」と河野さん。

「そこから次のアクションを考える方が、話を聞くためにchieds事務所や里親説明会に来てくださって。現在、LINE登録者数は1000人を超えていますが、今年度はさらに増やせるように動いています」

その一環として、大分県内で行われるイベントを活用することも多いのだとか。

「昨年の秋には、県の農林水産物をPRするイベントでLINE登録していただいた方に、エコバッグを配布しました。直売コーナーが設置されていたこともあって、エコバッグのニーズが高かったため、多くの方が登録してくださいました。後日、登録された方々に情報を発信すると、『その場では同行者がいて詳しく聞けなかったけれど、気になっていたので話を聞きたい』なんて方や、発信自体を楽しみにしてくださる方もいます。多くの方とつながるツールのひとつとして、LINEは大いに活用できますね」

こうした「ハードルを下げる」取り組みは、児童相談所も模索してきました。「行政機関が行うと、どうしても堅いイメージになりがちですが、chiedsさんにお願いすることで、より多くの方が気軽にアクセス出来るようになると期待していました」(大分県中央児童相談所)。まさに期待通りの展開になっているといえそうです。

行政とも緊密な連係プレー

こうした里親啓発活動においては、「市町村との連携が大事」と河野さん。たとえば里親説明会では市町村に協力を求め、会場として県児童相談所や市役所の会議室、公民館などを借りたり、広報誌に告知を載せてもらったりもするのだそうです。

「ここ最近は市町村の方の協力が積極的になってきています。地域で暮らす皆さんに身近な市町村が持っている情報は貴重です。イベントやコミュニティの集まりなども、タイミングを逃さないように連携を取るようにしています」

連携先の児童相談所とも息はぴったり。大分県中央児童相談所によると、「chiedsさんが制作したパネルを市町村にも配布したいと相談すると、すぐに取りかかってくれる」「緊急に乳幼児を保護する場合の物品の対応など、行政ではできない部分をカバーしていただいている」などと、フットワーク軽い連係プレーぶりを披露しているようです。

こどもは産まれてくるところを選べない

河野さんは2000年に児童相談所のケースワーカーに着任して以来、児童福祉の分野に携わってきました。いまでも里親家庭で育ったこどもが会いに来たり、結婚式に招かれたりすることがあり、そのたびに「この仕事をしてきて良かった」と喜びを感じるそうです。

「こどもの支援をした結果って、2〜3年くらい経ってもわかりません。迷いながら続けて5年後、10年後、こどもが成長したときに、『あのとき大変だったけれど、やたら心配して家に来てくれた児童相談所の人がいた』くらいに覚えてもらえていたら、うれしいですね」

そんな河野さんの原点は、ケースワーカーとなってからおよそ半年後のこと。ある児童養護施設にいた、高校2年生の男の子との出会いがもたらしたものでした。

その男の子は生後5日ほどで、乳児院に入ったそうです。児童養護施設に移ったのは2歳のころ。他のこどもは親などが面会に訪れるのに、「どうして僕のところには誰も会いに来てくれないの?」と周囲に尋ねていたようです。

特別な事情があって親のことを知らされないまま会えずに成長した彼は、ある日、施設のスタッフから事情を聞くことができました。

「ちっちゃなころから知りたいと言っていた親のこと、なぜ面会に来ることができなかったのか、いままで親はどう過ごしてきたのか、話してあげられなくて悪かった、会わせてあげられなくてすまなかった、大人として謝る」。スタッフからそう伝えられた彼は、その場で号泣したそうです。

河野さんは振り返ります。

「ちょうどそのとき私、同じ年齢の息子がいたんです。うちに生まれた息子は私たち家族とずっと一緒に17年間過ごしてきた。その同じ年月を彼は自分が知りたがっていたことを誰からも教えてもらえず家族から離れて過ごしていた。もし私の息子が彼だったらと考えたら、耐えられないほど胸が痛くなって……」

「こどもは産まれてくるところを選べない。彼のようなこどもが、もう二度と出てほしくない。少なくとも大分県内では。そう思ったのが、私の原点です。その思いだけで、いままでやってきました」

「まだまだ低い」里親制度に対する認知

この体験が、河野さんを突き動かす原動力になってきました。「さまざまな事情で、どうしても親と暮らせないこどもがいます。ならば血はつながっていなくても、特定の大人との関係を築くべきだろうと思うようになりました。そのためにはやっぱり里親なんです」

「それも、できるだけ幼いときに里親さんに出会えたらって思うんです。理解のある里親さんに出会って、“家庭”の中で暮らして成長してほしいんです。家庭で暮らせないこどもにこそ、“家庭”が必要なんです」

そう語る河野さんがいま感じているのは、「里親という制度に対する認知がまだまだ低い」ということ。

「説明会などに足を運んでくだされば、里親の種類の違いについても説明できますが、一般的な認識として、『里親イコール養子縁組』という誤った捉え方が本当に強いんですね。養育はしても、養子縁組をするとは限らないことや、こどものために必要な制度であることは、まだまだ発信していかなくてはならないと思います。

『里親イコール養子縁組』という誤った捉え方だから一歩踏み出せない、という方もいるでしょうから、そこは課題ですね」

「やっぱり若い力が必要」

一方で、「若い世代に可能性を感じている」とも。前述のエコバッグを配布したイベントでは、大分大学の学生にも活動に協力してもらったところ、学生が声をかけたほうが明らかに興味をもってくれる人が多かったそうです。

「やっぱり若い力が必要なんだな、と感じましたね。昨年の秋に開催した説明会でも、参加した5組のうち4組が乳幼児を育てている方だったんです。普段なら参加者は40代後半から50代くらいなんですが、このときは30代が多くて」

「聞けば、『こどもが産まれて子育てをする中で、家庭で暮らせないこどもは将来、どうなるんだろう』と思ううちに、里親制度に関心を持ってくださって、本当にうれしかったですね。里親制度が文化として定着する兆しが見えた気がしました」

「里親制度を持続的に運営していくには、啓発やリクルートをしっかりやって、次世代につなげていく必要がある。そうやっていつか、里親になることが当たり前で、生き方のひとつとして選んでもらえる日が来ればいいと思っています」

「不安? 大丈夫、私たちが伴走します」

行政もまた、同じゴールを見つめています。「地域に何人も里親さんがいる、こどもが通い慣れた学校に登校しながら里親さん宅で安心して生活できる社会の実現を目指しています」(大分県中央児童相談所)

現在、chiedsがフォローしているのは、里親になるまでの過程。里親になった後の本格的なサポートは行っていませんが、「大分県から民間団体にサポートをする企画があれば、チャレンジしていきたい」と、chiedsの河野さん。

そんな河野さんが呼びかけます。「里親になることを検討している方の中には、『里親になれるかな』『なってもちゃんとできるかな』と不安に思う人もいるかもしれません。大丈夫です。まずは私たちが伴走しますから。私たちはいつでも待っているので、ぜひ訪ねてきてください」

地域の情報を探す 大分県の皆様へ

https://satooyanowa.jp/oita/

かわの・ようこ/NPO法人chieds代表理事。1982年に大分県庁に入庁し、2000年10月に児童相談所のケースワーカーに着任。中津児童相談所長、福祉保健部こども・家庭支援課長、大分県こども・女性相談支援センター長(中央児童相談所長)などでキャリアを積み、2024年4月より現職。大分大学福祉健康科学部にて常勤講師も務めている。