何らかの事情で親と離れて暮らすこどもを、自分の家庭に迎え入れたい――。里親や養親になることを検討している人が共働きの場合でも、勤め先の制度や理解があれば、安心してこどもの成長を支えることができます。今回は、独自に制度を整えた育児用品メーカー・ピジョンの人事労務担当と、実際に養親になった社員に話を聞きました。

こどもを迎え入れるために必要な期間を制度でカバー

ピジョンには、これからこどもを迎えようとする社員を支援する独自の制度があります。それが、「ライフ・デザイン休暇/休職」制度です。不妊治療や、里親・養親としてこどもを迎え入れる際にも利用でき、使わなかった有給休暇を60日まで積み立て、半日もしくは一日単位で使える「ライフ・デザイン休暇」と、会社が認めた場合に1カ月から最長24カ月まで休職できる「ライフ・デザイン休職」(2回まで分割で取得可能)を、希望に応じて選択し、セットで取得できます。

同社の人事部人事労務グループマネージャー・渡辺雪香さんによると、この制度が生まれたのは2015年。不妊治療を続けることを理由に、退職することを選ぶ社員がいたため、「なんとか状況を変えられないか」との思いを持ったことがきっかけでした。「制度の設計時から、『不妊治療とその他会社が認めた場合』に使えるようにして、休みが必要なケースがあっても、仕事を辞めずに利用していただきたいと考えていました」

翌年、特別養子縁組を検討している社員から人事部に、この制度を使うことができるかどうか相談がありました。「里親や養親になる場合も、新しい家族を迎え入れることに当てはまりますので、制度を使っていただきました」と渡辺さん。

それをきっかけに「ライフ・デザイン休暇/休職」制度に里親・養子縁組の場合も利用できるように、改訂しました。

ピジョンは2024年、制度の内容が社員にわかりやすいように、「ライフ・デザイン休暇/休職」の取得について、「養子縁組や里親、その他新しい家族を迎え入れる準備、ならびに迎え入れた後の養育を目的としたもの」とさらに明文化しました。法律上では育児休業が適用されない年齢のこどもを迎えたとしても、この制度で対応できるようにアップデートしたそうです。

2017年に育児・介護休業法が改正され、特別養子縁組の監護期間中のこどもや、養子縁組里親に委託されているこどもなど、法律上の親子関係に準じる関係の場合でも、育児休業が取れるようになりました。ピジョンの取り組みはそれに先駆けたものであり、養子縁組を前提としない養育里親なども対象者に含まれます。

「私たちはいつも社員が働きやすいことを念頭に置き、社員の話に耳を傾け、人事に相談しやすいように、様々な工夫をしています。社員のニーズをくみ取り、制度を作っていますが、作っただけではなく、個人がカスタマイズして使いやすいように整えています」

新生活の基盤を整え、仕事を続けられた

ピジョンの「ライフ・デザイン休暇/休職」制度を利用して、特別養子縁組でこどもを迎えた同社の相田陽子さん(仮名)に、その経緯や、仕事と子育ての両立について聞きました。

「この制度の利用者がいるのは知っていましたが、自分がその対象者に当てはまるのか、もし、当てはまらないとしたらどういった形で仕事を続けられるのかを知りたくて、こどもの受け入れの打診があった年に人事部に相談しました」と相田さん。

とはいえ、打診があるまで会社に自身の希望を伝える機会があったそう。相田さんが養親になる準備を始めたのは、その3年ほど前のこと。有給休暇を使い、自治体が実施する研修を夫婦で受け、養子縁組を希望する里親として登録しました。

「その時点で、職場の上司には養子縁組でこどもを迎えることになったら、突然お休みをいただく可能性があります、と伝えていました。当社には年1回、キャリアプランや家族状況の変更などを書く『自己申告制度』があり、私は、そこに養子縁組を希望していることについて記載し続けていました」

そして、ついにこどもを迎える日が来ました。「私と夫の場合は、3カ月ほど自宅と乳児院を行き来しながらこどもと過ごす期間を経て、一緒に生活するようになりました」

相田さんが夫と乳児院に通っていた頃は、フルタイムで働きつつ、週に一度有給休暇を取得。その後、自宅にこどもを迎えてからは「ライフ・デザイン休暇/休職」と有給休暇を組み合わせ、計7カ月間休んで新生活の基盤を整えました。

特別養子縁組が成立するためには、養親が養子となるこどもを6カ月以上監護していることが必要です。「この制度がなかったら、自己都合の休職になったかもしれず、仕事は続けられなかったかもしれません。共働きの私たち夫婦には大変ありがたかったです」

さらに、相田さんはこう振り返ります。「こどもを迎える前、乳児院に通っていた間に、仕事の引き継ぎがスムーズにできました。里親や養子縁組では、登録したらいつ受け入れの打診があるかわかりません。上司や同僚には、こどもを迎える意思があることを早めに伝えることが大事だと思います。当事者の方には、『実子ではないから会社の制度は使えないだろう』と自分だけで判断せず、まずは問い合わせてみることをおすすめしたいです」

相田さんは、「仕事をしながら養子縁組をすることは難しいだろうと、頭では理解していても、私はフルタイムで働き続けたかった」と話します。「これからは、働くお母さんがきっと当たり前の世の中になる。迎え入れるこどもはこれからのその世の中を生き抜いていく世代。だからこそ働く母親の姿も見せておきたい、という思いがありました。だから今、当社で育児に関わる仕事を続け、こどもから『お仕事がんばってね!』と言われると、仕事と子育てを両立できて、本当によかったと思います」

子育てに寄り添う職場環境の大切さ

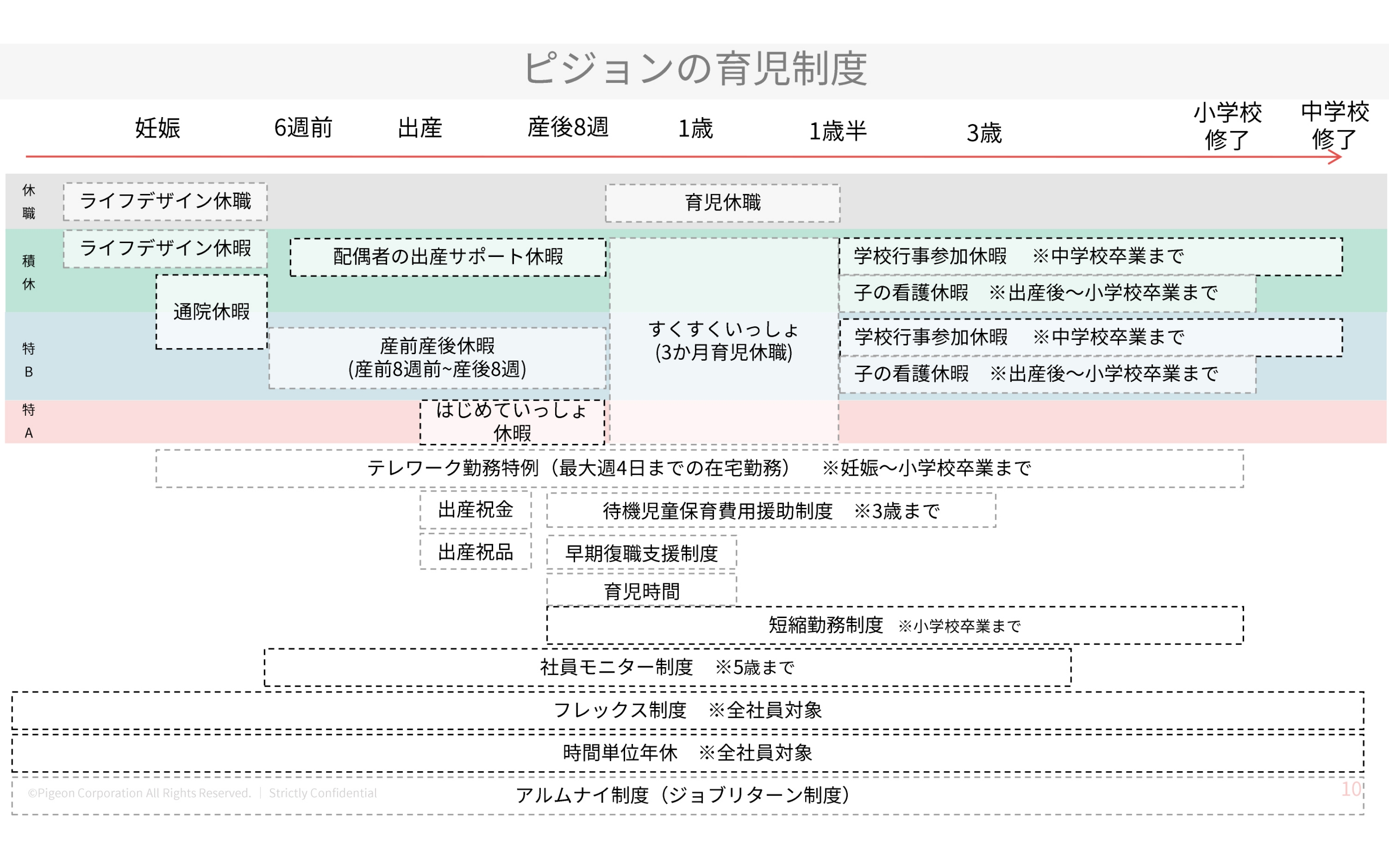

「ライフ・デザイン休暇/休職」のほかにも、ピジョンには、妊娠・出産前からこどもの中学校卒業時まで、子育てを支援する休暇制度が充実しています。例えば、男性の育児休暇取得を推進するために作られた「すくすくいっしょ制度」は、男女ともに、給与の支払いを受けながら3カ月間育児休職ができます。全社員を対象にしたフレックスタイム制度や1時間単位で取れる有給休暇を活用して、こどもの用事を済ませることもでき、社員からは「柔軟に制度が利用できて働きやすい」と好評だそうです。

そして、こどもを迎えて仕事と子育てを両立するには、職場の理解も必要です。ピジョンでは、こどもの発熱などで急に休むことになっても、肩身の狭い思いをすることはないといいます。職場では、こどもがいる人からもいない人からも、「大変ですね」、「うつらないように気を付けてね」などの温かな言葉をかけてくれるのだそうです。

こうした企業風土は、どのように作られてきたのでしょうか。渡辺さんによれば、ポイントは「業務分担の仕方」だそう。「不妊治療、里親・養子縁組、育児、介護といったライフイベントに限らず、会社を突然休むのは誰にでも起こり得ることで、特殊な状況ではありません。ですから、会社としては誰かが急に抜ける可能性も考えて業務を分担したり、誰か一人が業務を抱えることなく、部署内で共有したりするようにしています」

加えて、ピジョンならではの取り組みとして、「育児レポートの提出」があります。「育休から復職された社員には、目標管理制度の中に育児レポートの提出を組み込み、人事の担当役員が評価をして、賞与に反映する仕組みがあります。育児はキャリアの形成にネガティブに働くのではなく、むしろ仕事に活かしてほしいという会社からのメッセージです」と渡辺さん。

このように、ピジョンには、柔軟な働き方が選べる制度や職場環境があり、社員同士、子育ての楽しさや大変さをオープンに話すのが当たり前の社風になっているそうです。

社員の声を制度設計に生かすことも大切にしています。年1回、その年に復職したパパ・ママ会を開き、どんな働き方をしたいか、どういった制度があったらいいかを人事部のメンバーがヒアリングすることもあります。人事部では、こうした声を検討して、さらに反映につなげるか、きちんとフィードバックするようにしているといいます。

「共働きでも、里親・養親になりたい」思いをかなえるには

「ライフ・デザイン休暇/休職」制度のような、新しい家族を迎えるための制度がまだない会社で、社員から里親や養親になりたいと相談があった場合、人事労務担当者はどのように受け止めるとよいのでしょうか。渡辺さんに聞きました。

「みなさんにいきいきと自分らしく働いていただくことが、会社と社員の双方にとって良いことにつながります。そのためにも、まずは、会社側が真摯(しんし)に話を聞き、みなさんが意見を出しやすい環境を作っていくことから始めるとよいのではないでしょうか。社員のすべての願いをかなえることは難しいかもしれませんが、何かしら会社にマッチするものがあれば、積極的に新しい仕組みを作り、声を生かした取り組みを進めていけたらよいかと思います。それぞれが想いを口にできるように、普段からお互いがコミュニケーションを取っていくのも大事ですね」

ピジョンは「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」と存在意義を掲げており、今後も、多様な家族のかたちを理解し、実現できるように、あらゆる制度や職場の環境面で社員をサポートしていくといいます。「一企業としてできることは限られるかもしれませんが、当社の取り組みが他社の参考になるようでしたら、広く発信していきたいですし、最終的には社会全体で、より柔軟で働きやすい環境が整っていくことの一助となれば、私たちとしてもとてもうれしいです」と渡辺さんは語ってくれました。